一門系図

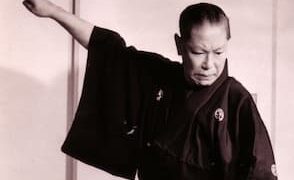

一門系図 八代目三笑亭可楽とその一門

「八代目三笑亭可楽とその一門 - 古今東西寄席紳士録」八代目三笑亭可楽は地味で頑固一徹な存在であったが、意外にも噺家の育成が上手く、三笑亭笑三、夢楽、九代目可楽、茶楽と芸術協会を支える大看板を何人も輩出した。

一門系図

一門系図  一門系図

一門系図  一門系図

一門系図  一門系図

一門系図  一門系図

一門系図  一門系図

一門系図  一門系図

一門系図  一門系図

一門系図  寄席紳士録

寄席紳士録  一門系図

一門系図